Fusilamientos, José León Suárez, gobierno de facto. Resumidas palabras que reflejan brevemente lo acontecido aquella fría noche del 9 de junio de 1956. Doce personas fueron ejecutadas a sangre fría, de las cuales cinco perdieron la vida. El hecho, lejos de quedar relegado en el olvido, terminó en la pluma de Rodolfo Walsh, dando así inicio a un libro destinado a perdurar: Operación Masacre.

Narrar solamente el trágico suceso ocurrido hace 66 años sería algo escueto, comparado con el trasfondo de esta historia, que arranca, al menos, tres años antes, en 1952, primero con la muerte de Evita y luego con una persistente crisis económica devenida de un fuerte proceso inflacionario, que no hacían más que complicar el escenario político con Juan Domingo Perón al poder. En frente, una oposición que iba desde el radicalismo hasta el socialismo y desde los viejos sectores conservadores hasta el mismísimo PC argentino.

Catalizados los grupos opositores por el conflicto que el gobierno mantuvo con la Iglesia Católica a principios de 1955, la situación se tornó insostenible. El 16 de junio de 1955, aviones de la Armada Argentina tomados por militares rebeldes bombardearon la Casa Rosada y la Plaza de Mayo con la intención de matar a Perón. El intento fracasó, pero fue un aviso.

Finalmente, el 16 de septiembre de 1955 se puso en marcha un nuevo intento de derrocar a Perón. A diferencia de otros anteriores, este tendría éxito y el General Eduardo Lonardi asumiría la presidencia tres días después. El General Perón, embarcado en una cañonera paraguaya que estaba anclada en el puerto de Buenos Aires, partiría a un exilio que duraría 18 años.

Las ideas moderadas de Lonardi, buscaban hacer equilibrio entre dos modelos de país en pugna y se podían resumir en la famosa frase “ni vencedores ni vencidos”, ya usada por Urquiza luego de vencer a Rosas, pero no durarían mucho. Empujaban a ello un intenso sentimiento antiperonista que se había extendido a una parte de la clase media urbana, los sueños de revancha de los factores de poder económico madurados durante años y tantos otros sectores políticos, sociales y educativos que demonizaban al ahora llamado “tirano prófugo”.

Fue así que el 13 de noviembre de ese año, un golpe interno promovido por los sectores liberales de las FFAA obligó a Lonardi a renunciar, acusándolo de ser complaciente con el peronismo. Asumió como Presidente el General Pedro Eugenio Aramburu y como vicepresidente el Almirante Isaac Rojas. Comenzaba la fase más violenta y rabiosamente más antiperonista de la autodenominada “Revolución Liberadora”. Las políticas del nuevo gobierno fueron claramente favorables a los sectores más concentrados de la economía y al campo. Se profundizó la represión a los trabajadores y sus organizaciones sindicales y se pretendió “desperonizar” al país. El mayor ejemplo de esto último fue el Decreto 4161 de marzo de 1956 por medio del cual se prohibían los nombres propios, marchas, símbolos y demás elementos que formaban la identidad peronista.

El día del fusilamiento: de Florida a José León Suárez

En este contexto, llegamos al 9 de junio de 1956, con un intento de levantamiento cívico militar y de orientación peronista encabezado por Juan José Valle, uno de los militares más leales a Perón. Aquel día, el presidente de facto, Aramburu, firmó un decreto por medio del cual imponía la “Ley Marcial”. Además, hizo preparar uno más que imponía la pena de muerte a quienes la infringieran. Al día siguiente se agregaría un tercero, con la orden efectiva de fusilar a quienes se hallara culpable. Como el segundo y tercer decreto fueron firmados y publicados luego del inicio de las acciones por parte de los sublevados, siempre se ha entendido que además de absolutamente desproporcionada, la respuesta fue ilegal.

Un departamento de la calle Hipólito Yrigoyen 4519 en la localidad de Florida, partido de Vicente López, fue en donde inició el trágico suceso. Un grupo de militantes peronistas se habían reunido por la noche esperando el levantamiento. Mientras tanto, escuchaban vía radio una pelea de Box.

Miguel Ángel Giunta, Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Mario Brión, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino, Rogelio Díaz y Juan Carlos Livraga (no pertenecía al comando y sólo había ido a escuchar la pelea) eran quienes se situaban allí, y quienes posteriormente, en cuestión de minutos, iban a ser víctimas de la tragedia.

Una serie de militares arribaron al domicilio y rápidamente capturaron a los diez hombres. ¿El destino? La Comisaría de San Martín.

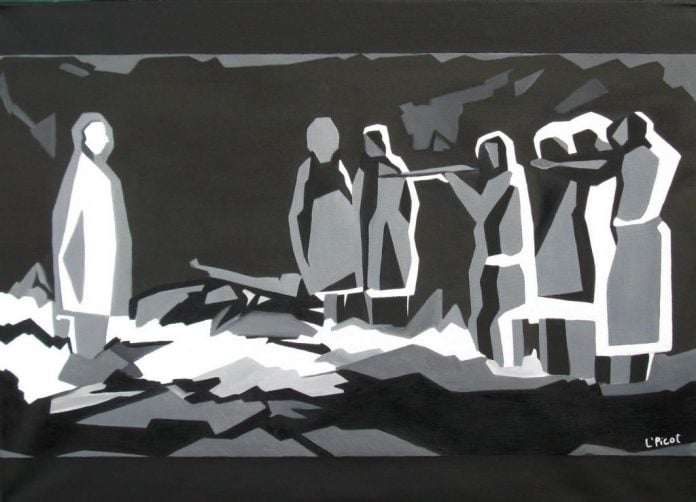

Lo dicho, comenzó en Vicente López, siguió en la Comisaría de San Martín, pero concluyó en José León Suárez, en los basurales. Los diez mencionados, junto a otros dos que se sumaron y que corrían con la misma suerte, Reinaldo Benavídez y Julio Troxler, en el medio del frío, solitario y oscuro (ya era la madrugada) descampado, recibieron una lluvia de disparos a quemarropa.

Cinco perdieron la vida (Carranza, Garibotti, Lizaso, Brión y Rodríguez), mientras que los otros siete (Benavídez, Troxler, Livraga, Díaz, Giunta, Di Chiano y Gavino) lograron el milagro y sobrevivieron. Valle, por su parte, fue fusilado días más tarde.

Hay un fusilado que vive: Operación Masacre

Este hecho permaneció oculto hasta la investigación y posterior escrito de Rodolfo Walsh, asesinado en 1977, en una emboscada efectuada por la última Dictadura Cívico Militar de la Argentina, en otro macabro contexto político del país, pero esa, será una historia para contar en otra ocasión.

Durante semanas corrió el rumor de que alguno de los fusilados en José León Suárez había sobrevivido. Walsh pudo localizar a uno de esos sobrevivientes y tras escuchar su testimonio comenzó una arriesgada y obsesiva investigación que desmentiría la versión oficial sobre los hechos y documentó un caso de terrorismo de Estado. El fruto de estos trabajos se publicaría por entregas en el diario Mayoría, como una serie de entrevistas y artículos periodísiticos, y muy poco después, en 1957, como libro.

Precedido por su experiencia en novelas policiales, Walsh logra construir un texto que parece, por momentos, ficcional, mezclando la crónica con el relato literario. Quizás porque los hechos narrados parecen arrancados de una película, o porque la investigación que el texto refleja acarrea consigo un nivel de profesionalismo, que la exhaustividad del detalle nos hace pensar en una construcción minuciosa en la mente del autor.

En definitiva, nada de lo relatado es inventado, y el formato libro es una mera compilación de notas publicadas en diarios y revistas de la época. Con el paso del tiempo, el texto se volvió inoxidable y se volvió un clásico de la literatura política argentina.